Le chiffre clé : densité idéale pour un plafond standard

Allez, chiffres à l’appui : La norme DTU 25.41 recommande généralement entre 1,2 et 1,8 suspente par m² pour un plafond standard — tu trouves parfois des guides qui annoncent jusqu’à 2,7 pour certaines configurations exotiques, mais sérieusement, qui fait ça ? Dans la vraie vie de chantier, c’est 1,5 à 1,8 suspentes/m² qui revient le plus souvent pour des plafonds classiques (plaque de plâtre sur ossature métallique classique), et 1 suspente tous les 1m20 environ en quadrillage régulier. Voilà le décor planté.

Règle générale issue du DTU 25.41 : Pour un plafond courant sous dalle béton avec isolant léger (0 à 6 kg/m²), prévois 1,8 suspente par m². Cela reste une base indicative, à adapter selon les besoins spécifiques.

Spoiler : cette moyenne sert surtout à rassurer l’assureur ou l’économiste de la construction. Sur site ? Tu adaptes…

Pourquoi cette règle des "x" suspentes par m² existe (et ses limites)

On ne va pas se mentir : cette histoire de densité de suspentes permet avant tout d’obtenir une répartition correcte des charges et d’éviter que ton plafond ne se transforme en hamac avec les années. L’idée est louable mais terriblement simpliste ! Elle oublie tout ce qui fait la différence entre un plafond bien né et un truc brinquebalant : la portée réelle des fourrures (tu sais, ces rails métalliques qu’on oublie toujours de dimensionner correctement), la masse spécifique des panneaux choisis (plâtre alvéolé ou double peau = pas la même limonade), l’épaisseur et le poids de l’isolant si tu en mets…

Et puis surtout : la qualité du montage ! Crois-moi, j’ai déjà vu des plafonds tenir parfaitement debout pendant dix ans avec moins de suspentes que prévu – parce qu’elles étaient alignées pile où il fallait. À l’inverse, j’ai démonté des plafonds croulants pourtant montés "dans les règles" mais avec une ossature tordue dès le départ.

<

Les variables qui font danser le nombre de suspentes : au-delà du m²

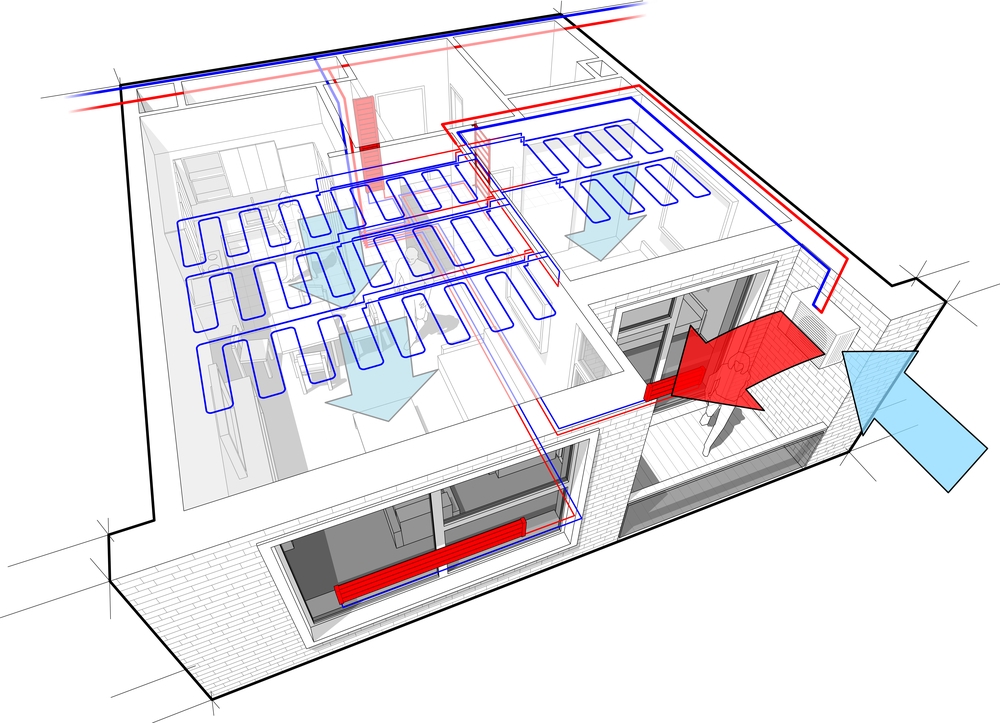

Plafond chauffant ou froid : quand la technologie dicte la densité

Spoiler : t'as cru que mettre des plaques rayonnantes ou des serpentins de chauffage allait laisser ton ossature tranquille ? Raté ! Pour un plafond chauffant, les chiffres sérieux tablent sur 3 à 5 suspentes/m² (oui, tu as bien lu, c’est trois fois plus qu’en version standard). Pourquoi ? Tout bêtement parce que le poids additionnel des éléments chauffants ou rafraîchissants, combiné à la nécessité d'une transmission thermique homogène, impose une structure bien plus dense et solide. Tu poses du plâtre classique ? Ok, mais dès que tu touches au PVC (légèrement plus souple), méfie-toi des fléchissements si t'as été radin sur les points de suspension.

On ne va pas se mentir, installer un plafond chauffant avec l’ossature d’un plafond lambda, c’est comme monter un moteur V8 sur un cadre de vélo. Voilà pourquoi il faut absolument renforcer le nombre de suspentes… ou accepter de pleurer dans deux ans.

Isolation : le poids de la laine (de verre, de roche, biosourcée) change la donne

Allez, chiffres à l’appui : un isolant lourd flingue toute règle générale. Une épaisseur courante (10 cm) de laine de roche tourne autour de 3 à 4 kg/m², pareil pour la laine de verre. La ouate de cellulose grimpe jusqu’à 16 kg/m² selon certains fabricants, et la fibre de bois dépasse parfois les 10 kg/m². Plus tu charges, plus tu réduis l’espacement des suspentes — c’est mécanique.

Quelques exemples de poids d'isolants à garder en tête :

- Laine de verre (10 cm) : ~3 kg/m²

- Laine de roche (10 cm) : ~4 kg/m²

- Ouate de cellulose (soufflée) : jusqu’à 16 kg/m² (!)

- Fibre de bois dense (100 mm) : entre 7 et 12 kg/m² selon densité

On ne va pas chipoter : au-delà de 6 kg/m² d’isolant, tu oublies les espacements larges et tu passes direct à une trame resserrée type 60 cm max entre suspentes. Il faut que ça tienne, bordel !

Plafond acoustique : quand le son impose ses contraintes

Un plafond acoustique te rajoute une couche d’ennuis – en plus du poids souvent supérieur des panneaux dédiés (double peau acoustique par exemple), tu dois composer avec un vide technique précis pour garantir l’efficacité phonique. Résultat ? Densité moyenne observée : 2,5 à 4 suspentes/m² et recours fréquent aux suspentes antivibratiles adaptées aux masses lourdes ou aux absorbeurs intégrés.

<

Plafond de salle de bain ou cuisine : l'humidité, cet ennemi silencieux

L’humidité n’alourdit pas directement ton plafond… mais elle a vite fait d’attaquer tes suspentes si tu fais confiance au premier prix chinois non traité contre la corrosion ! Dans une pièce humide type salle d’eau ou cuisine mal ventilée, privilégie systématiquement l’acier galvanisé ou l’aluminium traité. Les plaques hydrofuges sont justes obligatoires ici, et surtout surveille bien chaque point d’ancrage : ce n’est généralement pas le nombre qui pêche mais la qualité du support !

En bref : pour les pièces humides, privilégie des matériaux de haute qualité anti-corrosion et vérifie régulièrement le serrage et la fixation.

Forme et configuration de la pièce : rampants, angles, et autres joyeusetés

Une pièce avec rampant ou angles non droits ? On oublie les calculs par mètre carré façon tableur Excel. Ces formes irrégulières imposent parfois jusqu’à 40 % (!) de points d’appui supplémentaires pour garantir la planéité réelle du plafond. Mais ce n’est pas une question d’ajouter partout : il s’agit surtout d’anticiper où la structure va travailler (angles porteurs, jonctions changement niveau…) et poser intelligemment plutôt que « plus ».

Anecdote pour finir : j’ai vu un plafond rampant tenir nickel avec seulement 0.7 suspente/m²… sauf dans les angles où il y en avait trois fois plus parce que c’est là que ça travaille vraiment. Comme quoi réfléchir avant d’envoyer des vis partout reste rentable !

Suspente, ossature autoportante ou rail : quelles options pour un plafond béton ?

Le rôle de l'ossature métallique : fourrures et suspentes, un duo essentiel

On va mettre les pieds dans le plat : une suspente toute seule ne sert strictement à rien. C'est le duo "suspente + fourrure" qui fait tenir debout ton plafond suspendu, point barre. La suspente relie mécaniquement ta dalle béton (ou ton plancher bois) à l'ossature, mais c'est la fourrure qui porte vraiment les plaques de plâtre. L'entraxe des suspentes définit la hauteur de ton vide technique (appelé plénum, pour ceux qui veulent briller en société), tandis que l'entraxe des fourrures gère le maintien et la rigidité du parement.

Spoiler : tu veux gagner du temps et éviter les sinistres ? Respecte la synergie entre ces deux éléments, ne te lance pas dans une pose freestyle.

- Suspente : ancre dans le support porteur (béton/plancher bois), règle la hauteur du plafond fini.

- Fourrure : profilé posé perpendiculairement aux suspentes, supporte les plaques de plâtre.

On ne va pas se mentir, ceux qui "économisent" sur l’un ou l’autre s’offrent un plafond qui gondole ou fissure au premier été caniculaire…

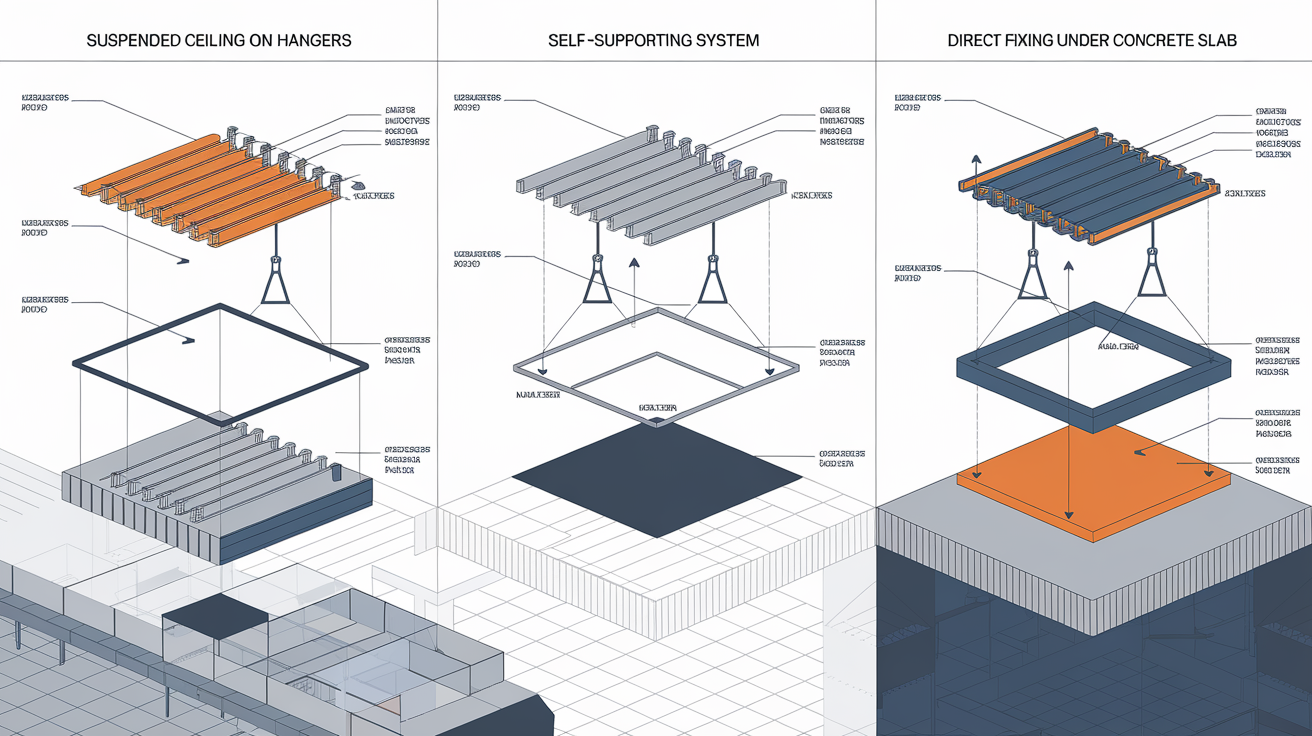

Système autoportant ou direct (sans suspentes) : quand les privilégier ?

Allez, on arrête de croire que les suspentes sont obligatoires sous dalle béton ! Il existe deux méthodes alternatives majeures :

- Système autoportant : rails et montants fixés de mur à mur, sans aucune suspente. Parfait pour les petites et moyennes pièces (<4,5 m de portée). Pourquoi s’emmerder avec des perçages dans le béton si tu peux tout reporter sur les murs porteurs ? Ça évite des dizaines d’ancrages pénibles et réduit d’office tout risque de malfaçon côté dalle. Par contre, oublie si t’as une pièce immense ou des murs en carton pâte…

- Fixation directe : profilés spéciaux vissés directement sous la dalle béton avec écart réduit (souvent <13 cm). Aucun vide technique possible ici, donc réservé aux cas où t’as zéro espace à perdre sous plafond et aucune gaine/isolant volumineux à passer.

Un faux-plafond autoportant est moins cher, plus rapide à poser et réduit les aléas techniques, à condition que la pièce ne soit pas trop grande. La fixation directe permet un gain de hauteur maximal, mais offre peu de flexibilité pour l'électricité ou l'isolation.

Les différents types de suspentes : comment choisir la bonne ?

La jungle des suspentes n’a qu’un seul intérêt : trouver LA référence qui colle à ton besoin réel (et pas celle vendue par défaut chez Brico-Bidule). Petite sélection utile :

- Suspente classique (tige filetée) : le standard du plafond suspendu. À privilégier pour tous travaux courants sur dalle béton ou bois avec besoin d’un vide technique ajustable.

- Suspente à plat / courte : idéale quand tu veux un faux-plafond rasant sans presque aucun plénum (hauteur perdue minimale). Pratique sous dalle béton quand chaque centimètre compte.

- Suspente antivibratile : obligatoire pour plafonds acoustiques ou pièces sensibles au bruit/vibrations. Limite franchement la transmission sonore entre niveaux – indispensable pour salles home-cinéma ou appartements mal isolés !

- Suspente réglable : version évoluée permettant des micro-ajustements en hauteur – parfaite quand ton support est loin d’être droit ou quand tu veux une finition chirurgicale sur grande surface.

J’ai déjà vu plus de dégâts causés par une mauvaise sélection de suspentes que par une poignée d’entrées d’eau… Choisir au pifomètre, c’est donner rendez-vous aux pathologies du bâtiment dans trois ans.

La bonne densité de suspentes pour un plafond durable et économique

On ne va pas se mentir, quiconque cherche LA formule magique du nombre de suspentes par m² pour son plafond rêve tout debout. Spoiler : il n’existe pas de chiffre absolu – juste des fourchettes, des DTU et surtout du bon sens. Le DTU 25.41 est là pour cadrer, pas pour t’empêcher de penser. Le terrain, c’est une autre paire de manches : chaque chantier a ses spécificités.

Synthèse finale : nombre de suspentes = projet spécifique + DTU + bon sens.

Le dernier conseil que je peux te donner : surdimensionne une chouille si tu as un doute (mieux vaut une suspente en trop que les plaques au sol), mais ne tombe jamais dans la paranoïa du « toujours plus ». La clé, c’est l’analyse fine : nature du plafond, poids total à reprendre, configuration des lieux…

En conclusion : un professionnel adapte toujours sa pose à la pièce et à son usage, tout en utilisant le DTU comme guide. La stabilité et la durabilité doivent rester les priorités, bien avant l'économie de quelques suspentes ou le respect strict du minimum réglementaire.